今日から3日間、日本建築学会の全国大会に参加する。昨年よりものつくり大学で修士課程に進学している関係での2回目の参加である。大学教授、ゼネコン研究所などの大集会といったところであろうか。僕が普段生きている工務店とは全く違う世界だけれど、最先端の技術があったり、はたまたこんなことを研究してどうするのというようなマニアックなものがあったりの楽しい世界である。今日は解築学なるコンペの公開審査に参加した。審査委員長は松村秀一先生、審査員の中には早稲田の中谷先生もいる。全国予選には200を超える案が出されたそうで、その中を勝ち抜いてきた10案が発表されて、その場で最優秀賞が選定された。解築学などという学問は今のところ存在しない。松村先生のお話を聞いていると、どうやら建築だらけの世の中で更なる建築をするためには壊さなければならないよね。壊して作るというプロセスに対して、なんでもいいから提案してみてくださいね。というのが今回のコンペの趣旨のようである。さまざまな案が出されたが、優勝案はバングラディシュの港町に廃船を解体した部品の倉庫と、その骨組みを使用した建築を作り、廃部品をめぐる新たなコミュニティーを計画するというものであった。偶然にも息子が通った早稲田大学の渡邊研究室の後輩ということで、嬉しい限りであった。

全体を通して感じたのは、この案以外はとても後ろ向きな建築家のあり方、つまりは作るのではなくどのように少しずつ壊していくか、建築の森を原野に戻していくかの提案が多いことであった。学生の案でこれはいかにの疑問が湧いたが、これもまた時代なのかもしれない。僕もたくさんの家を作ってきた。それも深く深く考えて、あるべき住宅の姿をお客様と話し合って作り上げてきた。でもそこまで深く考えて解体をしてきたかと言われるとそうではないような気もする。ただ壊す。安ければ良い。そんな気持ちで壊してきた。

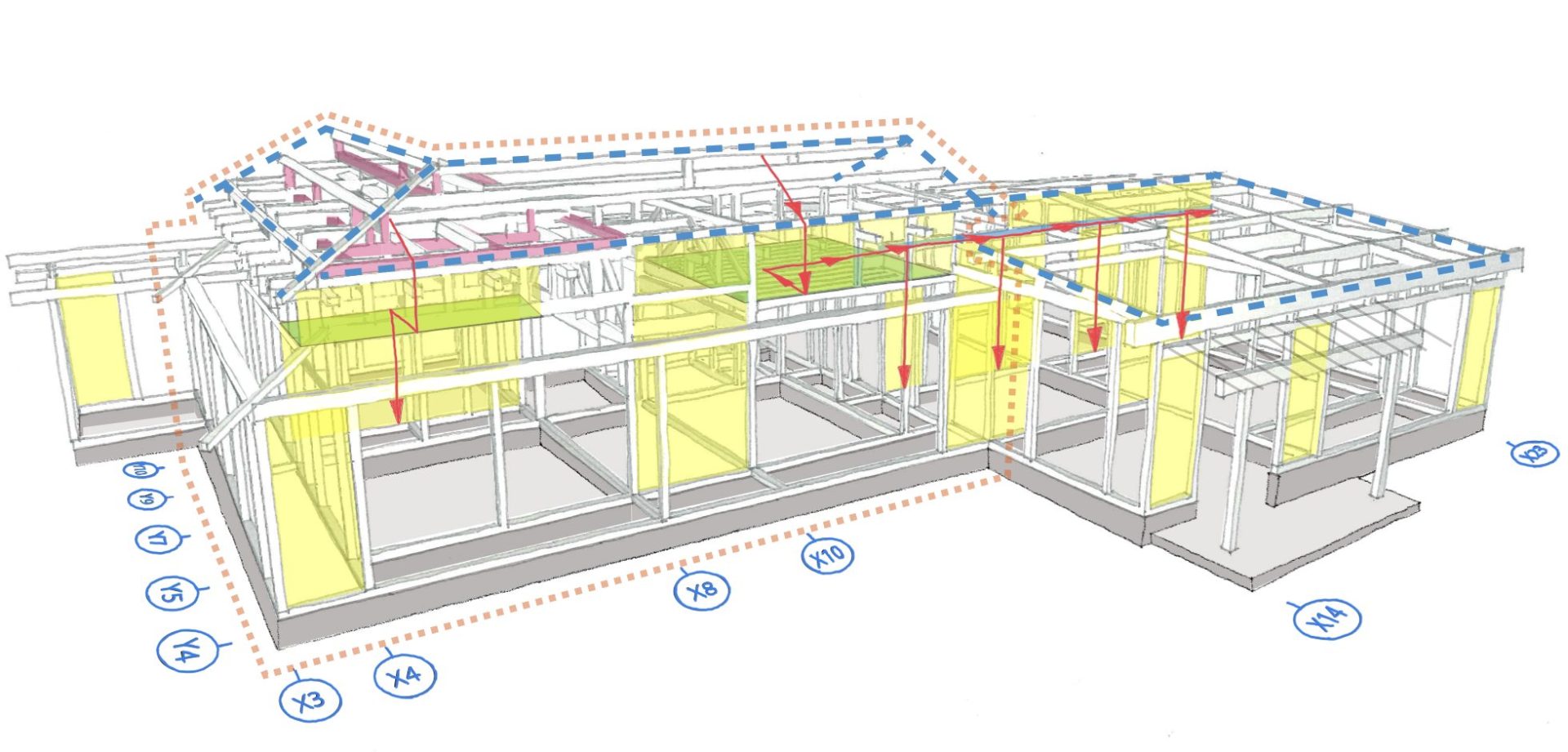

コンペの中で「拾痕」というテーマを発表していた学生がいた。全てを壊すのではなく、半分リノベ、古きものは利用する、そんな提案であった。今、埼玉県蕨市で古民家の再生を行なっている。ここでも全てを壊すのではなく、築100年の古民家の約半分を残した計画をした。この計画では、構造家の山辺先生のアドバイスのもと、現在の耐震基準を実現させて、さらに断熱性能などもしっかりと兼ね備えた再生を行なっている。黄色い壁は新たに付け加えた耐力壁で、緑の面は屋根に加わる地震力を耐力壁に伝えるための水平剛性である。ただ壊すのではなく、味がある古い建具などの使えるものは使い、新たな性能を加えていくという行為である。ちょうど今やっている工事の中に、なんだか解築学の答えがあるような気もするのである。

.jpeg)